Ce qu'il reste

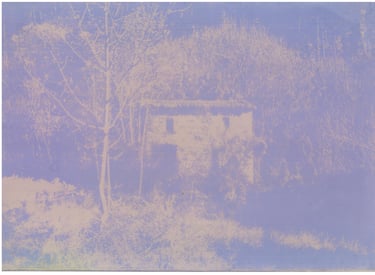

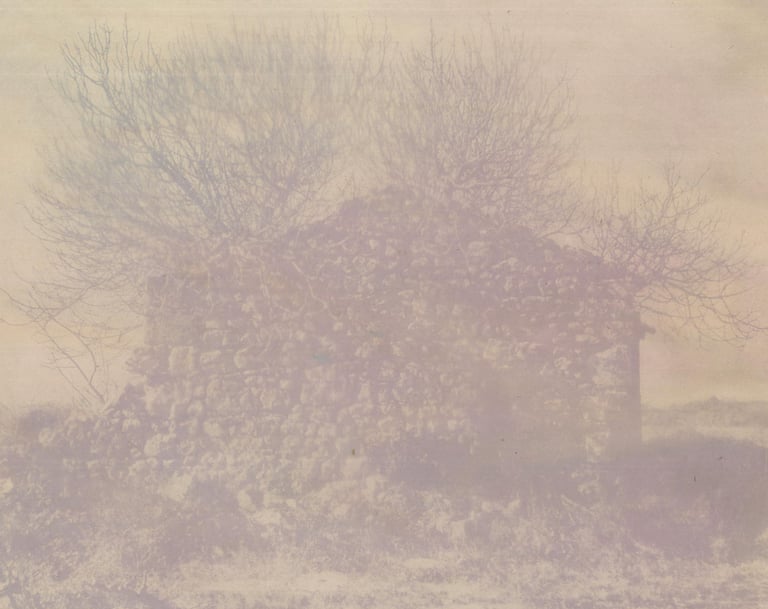

En France, depuis 1554, la pratique du glanage autorise quiconque à ramasser, à l’issue des moissons, les épis de blé oubliés. Des abris en pierre sèche étaient construits au milieu des champs, pour offrir un coin d’ombre aux glaneurs et glaneuses. Le temps passe, cette pratique se perd et les cabanes sont laissées à l’abandon. Ces architectures finiront enfouit par l’environnement extérieur, qui se dépose sur la pierre et qui l’altère, laissant place à de nouveaux paysages.

En écho au glanage, j’ai ramassé les plantes qui poussent dans ces environnements, pour extraire la chlorophylle présente dans les feuilles. J’ai révélé des images de ces architectures en friche, par la technique de l’anthotype. Processus artisanal et intimement lié au rythme de la terre, il est une alternative pour révéler des images de manière écologique. Ces images sensibles à la lumière, finiront par disparaître, tout comme ces architectures, dont la mémoire creuse les racines du paysage actuel.

Si le geste de glaner se cache derrière la fabrication de ces images, leurs interprétations n’en demeurent pas moins plurielles. En effet, c’est en ramassant ce qu’il reste au sol, en capturant ce qu’il reste d’une architecture en ruines, que j’interroge ce qu’il reste d’une image qui s’efface.

Anthotype, papier kozo, dimensions variables

2022-2023

Texte curatorial de Camille de Sancy

EXTRAIT (lire la totalité du texte ici)

Avant l’ère industrielle, des abris en pierre sèche étaient construits au milieu des champs pour les cultivateurs saisonniers. Le temps passe, les machines remplacent les pioches ; les cabottes en pierre sèche sont laissées à l’abandon. France-Lan Lê Vu photographie ces vieilles bâtisses peu à peu dévorées par la végétation environnante. A l’image de la glaneuse, qui ramasse à l’issue des moissons, les épis de blé oubliés, elle cueille des pétales de coquelicots qui lui serviront à la réalisation de ses images. Elle macère ses récoltes, imbibe le pinceau du jus obtenu, pour en badigeonner le papier et le recouvre ensuite d’un négatif. L’ensemble est exposé plusieurs jours au soleil, afin que l’image se révèle. Les images ainsi obtenues demeurent sensibles à la lumière et s’estompent au fil du temps au même titre que leur sujet dévoré par la végétation.

En réactivant le geste de la glaneuse et en créant des oeuvres éphémères France-Lan Lê Vu se place en rupture vis-à-vis du mode de production actuelle des images. Elle valorise un geste intimement lié au rythme de la terre. Un geste qui dénonce un point de non retour lié à notre surconsommation. La nature reprend ici ses droits sur la culture. France-Lan Lê Vu nous invite à revenir à l’essentiel, aux gestes primaires qui ont permis à l’homme de se développer et de travailler la matière pour créer.